株式会社一番大切なこと

私のコーチとして使命は、『苦悩に値する働く意味』の創出です。

地球は平らだと信じていたがために出帆しなかった船は、どれくらいあるだろう?

信じているものが見えるものを限定し、見えるものは打ち手を限定し、打ち手は当然のことながら、望でいる結果が手に入るかどうかを決定付けます。あなたは何を信じてビジネスしてる?

組織全体の進化と社員の主体性を引き出すために導入した「すごい会議」。経営の在り方を根本から見直し、社員が自ら考え行動する文化を醸成することで、新たな成長のステージへと踏み出しました。

この取り組みを通じて、業績向上だけでなく、組織の在り方そのものに大きな変化が生まれています。今回は、すがコーポレーションの管社長に導入の背景から現在の成果、そして今後の展望についてお話を伺いました。

管社長:最初のトライアルセッションを行ったのは2024年7月です。そこから、様々なスケジュール調整があり、本格的なセッションはすぐに始められなかったんですが、2024年の11月、年末前にはスタートできました。

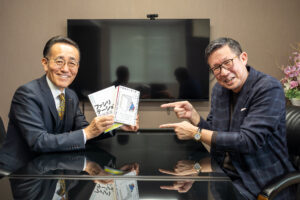

導入のキッカケはいくつかありますが、最も大きかったのは不動産事業であるイエステーションのフランチャイズ仲間であり、アドレス株式会社の高尾社長の推薦です。

彼とは、もう20年以上の付き合いがあり、お互いに経営の悩みを相談し合う関係でした。そんな彼が「すごい会議」を導入し、組織が大きく変わったと話していたんです。

彼が言っていたのは、『すごい会議は単なる会議の手法ではなく、組織の文化を変えるものだ』ということでした。

会社を自走できる組織へ進化させるために、「社員の主体性」をどう引き出すかが課題でしたので、高尾社長から「すごい会議」の話を聞き、『これは、うちでも活用できる』と確信しました。

また、私は『言葉の力』が組織の成長を左右する重要な要素だと強く意識しています。

「やる」「やらない」ではなく、「やります」と自分の言葉で明確にコミットすることで、責任感が生まれる。しかし、以前はその文化が十分に根付いておらず、「言っただけ」で終わるケースもありました。

「すごい会議」では、発した言葉に責任を持ち、行動に落とし込む仕組みがあると聞き、それこそが組織の成長に必要だと確信しました。

「やります」と言ったからには、具体的なアクションを設計し、実行し、成果につなげる。

この文化が社内に根付けば、会社はさらに進化できると感じています。

管社長:もう一つの決め手は、大野コーチの存在です。

私は、「すごい会議」に興味を持ってから、まず大野コーチの話を聞いてみました。その時の彼の言葉や雰囲気が、私の考えとすごくマッチしたんです。

大野コーチ:初めてお話をしたとき、管社長が「言葉の力」をとても大切にしていることが伝わってきました。「すごい会議」も、雑に言ってしまえば言葉の本然的なチカラをフル活用して組織を変革していく手法なので、これは非常に相性が良いと感じました。

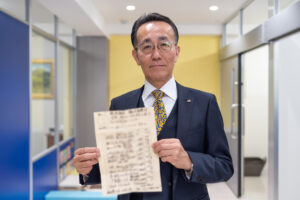

さらに、管社長が「管塾」という取り組みをされていることを知り、そこでは、社員が自分の目標を書き出し、それを実現することを習慣化していると聞きました。

実際、管社長は「書いた目標は必ず実現する」という考えを持っていて、それを社員にも伝えている。その点が、個人的な思想と非常に近かったですし、『これは、絶対に合う』と確信しました。

管社長:そうなんです。また、私は毎日、自分の目標を書いた紙を上着の内ポケットに入れて持ち歩いています。目標を可視化し、常に意識することで行動が変わるからです。

さらに、お金の使い方にも習慣を取り入れています。

マネークリップに目標シート(ゴールシート)と一緒に3万円をはさんでます。小さい話ですが、創業当時まずは年収1千万円を目指していたのですが、それよりも一日3万円使える人になりたい。

つまり年間1000万円をお小遣いにデキる人になりたいと思いました。「お金は動かしてこそ価値が生まれる」という考えのもと、無駄遣いではなく、意味のある投資を意識しているんです。

そして、余談ですが「すごい会議」の費用を経理に一括払いでお願いしたんですけど、ちょっとした面白いエピソードがあるんです。

管社長:それなりの額でしたが、『これは、もう本気でやるしかない』という覚悟を決めて支払いを経理にお願いしたら、経理担当が請求書を見て『社長、これ数字が1桁多くないですか!?』って慌ててきて(笑)。

『いや、合ってるよ』って答えたんですが、どうやら信じてもらえなかったみたいで、周りの社員に何人も確認をしていたみたいです。

『いや、そんな間違えるわけないだろう』って思いながらも、次々と社員に『社長、本当にこの金額ですか?』と何度も聞くもんだから、ちょっとおかしくなってきて(笑)。

最終的に経理が「間違いないですね……」って小さく頷いた瞬間の顔が忘れられませんね。

投資したからには、必ず成果を出す。そういう意味でも、一括払いにしたのは自分自身へのプレッシャーでもありました。

管社長:社員も最初から前向きでしたね。もともと、何か新しいことにチャレンジするという風土がありましたし、何より「すごい会議」を実践している企業の成功事例も聞いていたので、導入への抵抗はほとんどありませんでした。

また導入前に、紹介してくださった高尾社長の「すごい会議」のセッションに、社員をオブザーブ参加させていただきました。

実際の現場で「すごい会議」がどのように行われているかを体験し、『これはうちでも活用できる、絶対にプラスになる』と確信を持ったはずです。ですので、社員も私自身も迷いなく導入を決めることができました。

管社長:一番の課題は、社員の主体性の欠如と組織の停滞感でした。それによって会社の成長スピードが鈍化し、社員たちの動きが受動的になっているのを感じていました。

特に問題だったのは、私の関与の仕方ですね。

以前、とあるコンサルティングを導入した際に「社長が関与しない組織を作る」という方針を取りました。それまでは、私が経営のあらゆる部分に深く関わるスタイルだったのですが、「幹部に任せるべきだ」という考えのもと、一歩引いてみたんです。

しかし、その結果、意思決定のスピードが落ち、責任の所在が曖昧になり、組織のバランスが崩れました。最終的に6,000万円の赤字を出し、社員の離職も相次ぎました。

社員の自立を促したいという意図があったのに、結果として「誰も責任を取らない組織」になってしまったんです。

この時、私は「ただ関与を減らせばいいわけではない」と痛感しました。経営者として適切な関わり方を見つけなければ、組織は良くならないと強く思ったんです。

管社長:要因はいくつかありますが、特に適材適所の問題と社内のモチベーション低下が大きかったですね。

当時の私は、「社員全員を何とか成長させたい」と思っていました。だから、営業で成果を出せない社員もなんとか成長させたいと思い、別のポジションで活躍できるようにと配置転換を行ったんです。

しかし、結果として営業からバックオフィスに異動した社員たちが、新しい環境に適応できず、かえって組織内の不満が増えてしまった。

営業で花を咲かすことが出来なかった彼らが営業を批評する様になり『今の営業チームはダメだ』『会社の未来が見えない』といった否定的な発言しそれが社内に広がってしまった。

さらに、そうしたネガティブな話が組織全体に悪影響を与え、『幹部にはなりたくない』とか『この会社はダメだ』といった根拠のない噂が広がり始めたんです。その結果、若手社員の不安が増し、退職者が増えてしまったというのが実情でした。

管社長:しょうがないということはないですが、全員が残ることが最善だったとは思っていません。やはり、組織を運営する上で適材適所は重要です。

どんなに教育をしても、根本的に会社の方向性と合わない人がいることもあります。その人たちを無理に引き止めることで、組織全体の成長が妨げられることもあるんです。

先にも話した通り、当時は『社員全員を成長させ、幸せにしなければならない』と思っていましたので、成果が出せない社員も何とか成長させようと、一生懸命に教育しました。しかし、結果的にその努力がうまく実を結ばず、むしろ組織全体の足並みが乱れてしまったこともありました。

そこで私は考え方を改め、会社は「すべての社員を育てる場」ではなく、「お客様に価値を提供し、成長し続ける組織」でなければならないと。

管社長:そうですね。以前は、この会社に入った以上、全員を成功させなければならないという思いが強すぎたんです。

でも、会社の目的はそこではない。組織としての成長を第一に考え、その方向に進める人が活躍できる環境を作ることが大切なんです。

管社長:社員の意識が大きく変わりました。以前は、社長である私が決めたことに従うという受動的な組織でしたが、今は社員自身が課題を見つけ、解決策を考え、主体的に動く組織に進化しています。

たとえば、会議の進め方も大きく変わりました。以前は、「売上を上げよう」といった抽象的な話に終始することが多かったのですが、今では『売上を上げるためにどのエリアにどんな営業戦略を仕掛けるのか?』といった具体的な議論にまで落とし込まれるようになりました。

この変化の本質は、「トップが決めたことを実行する組織」から、「社員が自ら動く組織」への進化にあります。

大野コーチ:まさに、すがコーポレーションさんの強みですね。社員の皆さんが積極的に経営に関わり、『自分たちが会社を成長させるんだ』という意識が強くなっているのが印象的です。

管社長:そうですね。今までは、私が意思決定をしないと動きが鈍る場面もありましたが、今では社員が率先して行動するようになりました。特に、『どのようにすれば実現できるか?』を考える文化が根付いたことで、会社の成長スピードが確実に上がっていると感じます。

これは単なる施策の変化ではなく、「社員が会社を動かす」という文化が根付いた結果だと思っています。

管社長:現在、様々な目標を掲げていて、それを達成するための具体的な戦略を、社員が自分たちで考え、実行できるようになっています。

特に、売買仲介の成約率が向上したことが大きいですね。以前は、契約件数を増やすことに意識が向いていましたが、今は、本当に価値のある提案をすることで、自然と契約につながるという考えに変わりました。その結果、単価の高い案件を獲得できるようになり、利益率も上がっています。

リフォーム事業でも、営業チームとリフォームチームの連携が以前よりスムーズになりました。以前は、それぞれのチームが独立して動いていて、情報共有がうまくいかず、提案のタイミングを逃すこともありました。

でも今は、『どのようにすればお客様にとって最適な提案ができるか?』を全員が意識するようになり、結果的に成約率も上がりました。

管社長:やはり、一番感じるのは「言葉の使い方が変わった」という点ですね。

以前は、『できると思います』『検討します』といった曖昧な表現が多く、結局、誰が、いつまでに、何をするのかが決まらないまま終わることがよくあったんです。

でも今は、『やります』『○月○日までに完了させます』と、社員自身が明確な言葉でコミットするようになりました。

冒頭でもお伝えしましたが、言葉が変わると行動も変わるんですよね。

曖昧な言葉を使っていたときは、責任の所在がはっきりせず、結局誰もやらないということもありました。でも今は「自分がやる」と言葉にすることで、社員一人ひとりの責任感が強くなり、行動に移せるようになっています。

例えば、以前なら『来月は、契約件数を増やしたいですね』といった話で終わっていたのが、今では『じゃあ、どのエリアで、どういう手法を使って、何件増やすのか?』と具体的に詰めるようになりました。社員自身が「目標を達成するための方法」を考え、それを実行するようになったのは大きな変化ですね。

管社長:以前は、幹部たちも「社長が決めたことを、どう実行するか」を考えていることが多かったんですが、今では『会社の未来をどう作るか?』という視点を持つようになったんです。

経営計画を立てる際も、以前は私が主導で決めていましたが、今では幹部たちが『来期はこういう目標を設定し、達成のためにこういう施策を実行する』と自ら提案するようになりました。

これは、会社の成長を「自分ごと」として捉えるようになった証拠ですね。

管社長:間違いなく強くなりました。「すごい会議」を導入してから、入りたくても入れない会社を作るというビジョンが明確になり、それに向かって組織が一つにまとまり始めました。

以前は、社員ごとにバラバラに動いていた感覚がありましたが、今では、みんなが「この会社をどう良くするか?」を考えている。この意識の変化こそが、最も大きな成果かもしれませんね。

管社長:数字での直近の目標は、粗利13億円の達成です。現在、売上では18億円ほどですが、単に売上を伸ばすことだけを目的にするのではなく、利益率を意識した経営を徹底することが重要だと考えています。

現在は、この目標を達成するために、組織全体で注力しています。

以前は、とにかく契約件数を増やすという意識が強かったのですが、今は成約率や利益率を向上させる営業手法を取り入れています。例えば、単価の高い物件を扱う際、お客様のニーズを深掘りし、より付加価値の高い提案を行うことで、成約単価の向上と顧客満足度の両方を実現しています。

また、リフォーム事業との連携も強化しています。これまでは、売買契約をした後にリフォームの提案を行う流れでしたが、そのタイミングではすでにお客様が他の業者に依頼してしまうケースがありました。

しかし、現在は契約前からリフォームの選択肢を提案し、購入後のライフスタイルまで見据えたサポートができるようになったことで、成約率が大幅に向上しました。

管社長:そうですね。目標というのは、経営者が一方的に掲げても達成できるものではなく、社員全員が「この目標を達成する意義」を理解し、自分ごととして捉えることが大切なんです。

「すごい会議」を導入してからは、社員がただ指示を待つのではなく『この目標を達成するために、自分は何をすべきか?』を考える文化ができたので、これが定着すれば、13億円の達成はもちろん、その先の成長も現実的なものになっていくと考えています。

そして、今の成長スピードを考えると、このままいけば3年後には売上50億円が達成できるんじゃないかとイメージできています。

これは、ただの目標ではなく、すでに現実味を帯びた数字だと感じています。なぜなら、これまで取りこぼしていた案件を拾い、より精度の高い営業戦略を取ることで、売上の向上がすでに見えてきているからです。

管社長:今、会社全体で意識しているのは、社員一人ひとりが自発的に動き、意思決定のスピードを上げることです。

「すごい会議」を導入する前は、意思決定がトップダウンで行われることが多く、社員の提案がなかなか経営層に届かないという課題がありました。結果として、もっと良い方法があったのに、それが採用されないまま終わってしまうことも少なくなかったんです。

しかし、導入後は社員の提案力が向上し、経営層とのコミュニケーションがスムーズになりました。その変化を象徴する出来事がありました。

大野コーチ:ある時、次世代の経営者である役員が、自身の経験を通じて重要な気づきを得る場面がありました。

以前、彼はある提案を経営層に持ち込んだ際、『どう表現するか、お任せします』と伝えました。提案後、彼自身が『今までは、提案の仕方が悪かったから通らなかったんですね』と気づいたんです。

つまり、アイデア自体は良かったのに、今までは伝え方がうまくいっていなかったために、意思決定に至らなかった。しかし、表現を変えるだけで、スムーズに承認され、すぐに実行に移すことができることを彼自身が実感したんです。

その時、彼も『こうやって伝えれば、どんどん提案が採用されるんですね』と納得していました。これは、会社全体の提案力と意思決定のスピードが格段に向上したことを象徴する出来事だったと思います。

管社長:そうなんです。以前は、どちらかというと、感情を排除してロジックだけで物事を決めるという傾向が強かったんですが、実は経営判断には感情も必要だということに改めて気づかされました。

ある企画について、社員が「データだけを揃えて提案する」というスタイルで進めたことがありました。その時『感情が入らないと、結局ただの数字の話になってしまう』と言っていたんです。

提案の内容自体は間違っていないのに、伝え方に「想い」や「熱意」がなかったために、ただの作業として処理されてしまう。これは私自身も深く共感しましたね。

管社長:そうですね。ビジネスでは数字やデータが重要なのは間違いないですが、最終的に意思決定をするのは人間です。だからこそ、提案の中に「どんな価値があるのか」「なぜこれが必要なのか」という想いが込められているかどうかが、結果を左右するんです。

実際、最近のセッションでも、単なる数字の報告ではなく『この提案にはどんな意味があるのか?』をセットで話すようになってきました。

たとえば、リフォーム事業の強化についても、「売買契約後にリフォームを提案する」から「契約前にリフォームの話をする」戦略に変えました。その理由を単に『成約率を上げるためです』と言うのではなく、『お客様が本当に理想の住まいを手に入れるために、この提案が必要なんです』と伝えるようになったんです。

その結果、お客様の納得感も高まり、実際に成約率も向上しました。

管社長:まさにそうです。これまでは、どうしても「やるか、やらないか」の判断に終始していましたが、今では『どのようにすれば実現できるか?』を考える文化が根付いてきました。

社員の提案一つを取っても、以前は『これをやってみたい』といった漠然とした話だったのが、今では『こうすれば実現できます』『このやり方ならコストを抑えつつ成功できます』という具合に、より具体的なものになっています。

これは、「すごい会議」を通じて、社員が主体的に考える力を身につけたことの大きな成果ですね。

管社長:『このままの進め方で、本当に最短で目標を達成できるのか?』という不安は常にあります。しかし、それは達成できるか分からないというネガティブな不安ではなく、『どのようにすればもっと早く、より確実に達成できるか?』という視点での不安です。

社員たちも目標達成に向けて積極的に動いていますが、さらに高いレベルを目指す中で、従来のやり方だけで通用するのか、新たな手法を取り入れるべきなのかという迷いが生じることがあります。

実際に、次世代の経営者である役員も『不安でしょうがないです。不安を解消するルーチンってありますか?』と私に相談してきたことがありました。これは、単に「怖い」という話ではなく、これまでの成功体験があるからこそ、新たな挑戦へのプレッシャーを強く感じているのだと思います。

しかし、私はこうした不安を「健全な不安」だと捉えています。この不安があるからこそ、組織全体で『どのようにすればもっと良くなるか?』を考え続け、成長につなげることができるのです。

管社長:はい。目標に対する不安があるということは、それだけ本気で達成しようとしている証拠でもありますし、「どのようにすればもっと良くできるのか?」を考えるための原動力にもなります。

だからこそ、今はこの不安をうまく活用して、より高いレベルでの達成を目指しているところです。

大野コーチ:以前、セッションの場で『半年後の言い訳を書き出してみたらどうですか?』と提案しました。つまり、『もし半年後に目標を達成できなかったとしたら、その時どんな言い訳をしているか?』を書き出してみるんです。

例えば、『市場の状況が変わったから』『予算が足りなかったから』『予想以上に競争が激しかったから』など、達成できなかった理由を先に挙げておく。それを事前に洗い出すことで、それぞれの障害をどう乗り越えるかを先に考えることができるんです。

これは、本来のKPIやボトルネックになる部分を事前に特定し、問題が起こる前に対策を打つための有効な手段なんです。

管社長:確かに、あのワークはすごく良かったですね。実際、社員たちが『半年後にどう言い訳するのか?』と考え始めたことで、『じゃあ、今のうちに何をしておくべきか?』という話にシフトしていきました。これは単なる反省ではなく、目標達成のための準備をより強固にするという考え方ですね。

大野コーチ:そうです。それに、「言い訳を潰す」という思考を持つだけで、行動の質が変わるんですよ。達成できなかった理由を未来に想定することで、それを回避するための具体策が生まれる。これをチーム全体で共有することで、目標に対する意識がより明確になっていくんです。

管社長:そうですね。あとは、私自身の課題でもあるんですが、幹部や社員が目標に向かって突き進んでいるのを見守る中で、言いすぎてしまうことがあるんです。

例えば、違う方向に進んでしまったらどうしようと思って、つい口を出しすぎてしまうことがある。でも、それをやりすぎると、社員の主体性を奪ってしまうことになる。そのバランスを取るのが難しいですね。

管社長:まさにそうです。ただ、やはり『目標で達成するためにはどうするべきか?』を常に考え続けることが重要だと思っています。

そして、それこそが今の組織にとって必要な「健全な不安」なのではないかと感じています。この不安があるからこそ、組織としてさらに上を目指すことができるのだと思います。

管社長:組織としては確実に変わってきていますし、社員の動きにも明らかに活気が出てきたと感じています。

特に、社員が生き生きと働くようになってきたことが一番の変化ですね。以前は、やらされている感があった社員も、自分から動くようになってきています。

また私は、「この会社に入りたくても入れないくらい魅力的な会社をつくること」も目指しています。今はまだ、人手不足だから誰でも入れるんじゃないかという状態かもしれませんが、優秀な人材が「この会社で働きたい」と思うような環境にしたい。

そして、今は熊本県内で売買シェアを取っていますが、今後は九州全体に展開していきたいと思っています。

また、2年後には社長の座を次世代に引き継ぎます。この大きな流れの中で、この半年が重要な期間になると感じています。

大野コーチ:そうですね。それで思い出したのですが、私が個人的に楽しみにしているのは、管社長の考えがしっかりと社員の中に浸透していくことです。

これは、先ほどもお話ししましたが、社長が直接社員に影響を与えられる機会というのは、実はとても貴重なものなんですよ。そして、その影響を一度きりのものにするのではなく、しっかりと形として残すことができれば、より強い組織になっていくと思います。

たとえば、社員が日々の業務の中で意思決定をする際に、「過去に社長がどのような視点で判断してきたか?」を知ることができる仕組みがあると、組織全体の意思決定の質が上がるはずです。

過去に会社が赤字に直面したとき、どのように考えて乗り越えたのか、どのような覚悟を持って判断したのか。そうした意思決定の背景や価値観が、次世代の経営層にもしっかりと伝わるようになれば、組織としての成長スピードはさらに加速するでしょう。

私としても、そうした取り組みが形になっていくのが非常に楽しみですね。

管社長:そうですね。どんな企業でも、成長し続けるためには、正しい考え方を継承する仕組みが必要だと思っています。この半年で、より組織が自走できる状態を確立し、それが企業文化として根付いていくことを期待しています。

今の変化をしっかりと形にして、半年後には間違いなく、組織が次のステージに進んだと実感できる状態になっているのが楽しみです。

管社長:いや〜、、、一言で表すのは難しいですね(笑)。でも、あえて言うなら… 「謎が多い人」 でしょうか。

この歳になると、人と会うとある程度その人の器の大きさや考え方が見えてくるんですよ。『ああ、この人はこういうタイプだな』と何となく分かるものなんです。

でも、大野コーチに関しては、それが全然分からないんです。

分からないというか、奥が深すぎて、まだまだ掴みきれないんですよね。なんというか、私がまだ触れたことのない世界をたくさん知っている人なんだと思います。

毎日、大野コーチからLINEでメッセージが飛んでくるんですが、『こういう考え方があるのか』と気づかされることが多くて、そのたびに、もっと学ばないといけないなと思わされるんです。

私と考え方の根本は合っていると思うのですが、表現の仕方がまるで違うんですよ。私の場合、割とストレートに『こうすればいい』とズバッと言うことが多いんですが、大野コーチはもっと深い言い方をするんです。

だからこそ、社員たちも『もっといい方法があるんじゃないか?』と自分で考えながら動くようになっている。これはすごく良い変化だと思っています。

管社長:そうです。大野コーチの言葉には、すぐに理解できるものと、じっくり考えないと分からないものがあるんです。

私の場合は『とりあえずやってみよう!』というタイプなので、すぐに行動に移せるんですが、大野コーチのアプローチはもっと深い。そのおかげで、社員も『どのようにすればもっと良くなるのか?』と、しっかり考えるようになってきました。

だからこそ、私自身も『もっと、この人の考えを引き出して学びたい』と思っています。

器が深くて、まだまだ未知の部分が多い。本当に興味深い人ですよ。

管社長:そうですね。企業は変化し続けなければ、生き残ることはできません。だからこそ、どう変わるかを常に考え続けることが大切だと思います。すごい会議を通じて得たのは、単なる経営手法ではなく、組織のあり方そのものを進化させるための視点でした。

管社長:まさにそうですね。経営者だけが頑張るのではなく、社員全員が「自分たちの会社をどうしたいか」と考え、動ける組織をつくる。それができれば、どんな環境でも成長し続けられるはずです。

管社長:ああ、その話ですか(笑)。実は、もともと子供の頃からパイロットになりたかったんですよ。でも、やはり家庭の環境や周りの影響もあって、その夢を追いかけることはありませんでした。

ただ、その願望はずっと心の中に残っていて、ある時ふとしたきっかけで再燃したんです。

長男(康行)が幼稚園の頃、スイミングスクールに行ったんですが、結婚式場が運営するスイミングスクールで、そこにヘリコプター遊覧があったんです。

「これは面白そうだな」と思って、そこから航空業界に興味を持ち始めたんですよね。

それで、熊本空港を訪ねて、飛行機のことを色々と調べてみたんですが……そこで出会ったのが、特攻隊上がりの元ANAのパイロットであり教官だったんです。

この方がとにかく厳しくて、指導を受ける人がなかなか続かない。私も最初は「無理かな」と思ったんですが、「やるなら本気でやろう」と思い、ライセンスを取得しました。

最初はセスナのような小型プロペラ機からスタートしましたが、次第にステップアップしていき、今では計器飛行や多発エンジン機、ヘリコプター、そしてジェット機のライセンスも取得しています。

5年前には熊本空港内にある航空会社を買収し、航空機の整備や販売を事業として展開するようになりました。

管社長:最初は「趣味」としてスタートしましたが、今では事業としてしっかりと成立しています。実際、この業界には経営者や資産家が多く関わっているので、飛行機を通じて出会う人脈も非常に広がりました。

たとえば、とある上場企業の社長や、外資系の検索サイトの幹部をはじめとする素晴らしい経歴の方々とも繋がるようになりました。また、その方々が私の事業に興味を持って、マンションを購入してくれたり、ビジネスの相談を受けたりするようになったんです。

管社長:これからアメリカ並みとは行きませんが、VIPの皆様方の移動手段としてプライベートジェットの活用が期待されます。また人が集まれば新たなビジネスが生まれてくると思います。

管社長:はい。これも「すごい会議」と同じで、しっかりと考え抜いて戦略を立てれば、趣味もビジネスに変えられると思います。私はよく「遊びも仕事も本気でやる」「考える脳・頭は同じ」と言ってますが、本気でやれば、遊びも事業として成り立つと考えています。

管社長:こちらこそ、ありがとうございました。

私のコーチとして使命は、『苦悩に値する働く意味』の創出です。

地球は平らだと信じていたがために出帆しなかった船は、どれくらいあるだろう?

信じているものが見えるものを限定し、見えるものは打ち手を限定し、打ち手は当然のことながら、望でいる結果が手に入るかどうかを決定付けます。あなたは何を信じてビジネスしてる?